感恩奋进 双争有我|酱坛里的红色密码 三代人的家国情怀

感恩奋进 双争有我|酱坛里的红色密码 三代人的家国情怀

感恩奋进 双争有我|酱坛里的红色密码 三代人的家国情怀“登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁(xiāngchóu)。”

阳和楼,正定城的(de)“镇府巨观”,耸立于城市中轴线上,见证着这座古城的变迁(biànqiān)。

1933年的阳和楼(南侧)。梁思成(liángsīchéng)摄

曾经,这座宏伟的(de)建筑只存在于记忆之中。对于很多正定人来说,它(tā)只是老辈人记忆中的“过去”,直到近年(jìnnián)得以复建,才又矗立于正定古城(gǔchéng)内。从历史建筑研究角度而言,正定阳和楼具有独特的历史和现实意义。对阳和楼的功能演变历程进行梳理,并(bìng)从全球视野(shìyě)出发观察中外建筑特色,深刻解读其在中国古代建筑史中蕴含的独特意义,更有助于去理解阳和楼,理解它作为正定古城核心文化(wénhuà)元素所迸发出的坚韧生命力。

夜幕低垂,华灯初上。沿着燕赵大(dà)街往南走,一座飞檐斗拱的巍峨楼宇映入眼帘(yìngrùyǎnlián)。它雄立在正定古城中轴线上,这就是被称为(chēngwéi)正定“九楼之首”的阳和(hé)楼,曾是元杂剧的创作生产和演艺中心之一。而今,经过最近这次复建后,这座号称“镇府巨观”的历史(lìshǐ)名楼,已然成为百姓的文艺大舞台,悠悠古曲和激越新歌在楼内回响。

阳和楼的演变(yǎnbiàn)历程生动地证明了其作为城市核心文化(wénhuà)元素的坚韧生命力。

阳和楼的重要性很早就为(wèi)学界所关注。1933年,中国建筑史学(shǐxué)的先驱(xiānqū)梁思成先生首次考察研究阳和楼,他和同伴对这座建筑及其(jíqí)附属的关帝庙感到惊喜。他盛赞阳和楼“庄严尤过于罗马君士坦丁的凯旋门”,并强调了其极高的建筑与历史价值,尤其是它保留(bǎoliú)着金末元初的木质梁架结构,是现代人解读《营造法式》的一个(yígè)重要参考案例。梁思成先生的这次考察,为后世留下了关于阳和楼的测绘图纸和第一批清晰的照片,这些资料(zīliào)也成为我们今天认知阳和楼乃至复建(fùjiàn)工作不可或缺的重要依据。

阳和楼建筑布局独特,本身就是一部浓缩的(de)城市建筑文化史。其主体是一个夯土城台,外部包裹厚重的城砖。墩台中央有两道(liǎngdào)拱门穿过,台顶建有七开间歇山顶木构殿堂和两座(liǎngzuò)碑亭。在城台南侧,一座狭长小巧但(dàn)却五脏俱全的关帝庙恰好填满两道拱门之间的空间。这样狭长的庙宇本身就已十分少见,而(ér)(ér)它与主楼形成的丁字形(dīngzìxíng)布局几乎是中国建筑史上一个有趣的孤例。这种独特的形制,恰恰是它在历史上多次功能转变后层层叠加而形成。

据现有资料记载(jìzǎi),这座建筑最初是唐代修建的城墙南门。当时的真定作为(wèi)北方军事重镇(zhòngzhèn),其防御(fángyù)设施的高标准赋予了(le)这座建筑宏伟的规模和外观。安史之乱后,真定的军事地位更加受到重视。为加强防御和容纳更多军民,真定城得到了扩建。唐初的旧城墙被新建的更大的城墙所包裹,成为内城,也就失去了直接的对外防御功能,因此逐渐(zhújiàn)被废弃乃至拆除。

1933年的阳和楼(南侧)。梁思成(liángsīchéng)摄

曾经,这座宏伟的(de)建筑只存在于记忆之中。对于很多正定人来说,它(tā)只是老辈人记忆中的“过去”,直到近年(jìnnián)得以复建,才又矗立于正定古城(gǔchéng)内。从历史建筑研究角度而言,正定阳和楼具有独特的历史和现实意义。对阳和楼的功能演变历程进行梳理,并(bìng)从全球视野(shìyě)出发观察中外建筑特色,深刻解读其在中国古代建筑史中蕴含的独特意义,更有助于去理解阳和楼,理解它作为正定古城核心文化(wénhuà)元素所迸发出的坚韧生命力。

夜幕低垂,华灯初上。沿着燕赵大(dà)街往南走,一座飞檐斗拱的巍峨楼宇映入眼帘(yìngrùyǎnlián)。它雄立在正定古城中轴线上,这就是被称为(chēngwéi)正定“九楼之首”的阳和(hé)楼,曾是元杂剧的创作生产和演艺中心之一。而今,经过最近这次复建后,这座号称“镇府巨观”的历史(lìshǐ)名楼,已然成为百姓的文艺大舞台,悠悠古曲和激越新歌在楼内回响。

阳和楼的演变(yǎnbiàn)历程生动地证明了其作为城市核心文化(wénhuà)元素的坚韧生命力。

阳和楼的重要性很早就为(wèi)学界所关注。1933年,中国建筑史学(shǐxué)的先驱(xiānqū)梁思成先生首次考察研究阳和楼,他和同伴对这座建筑及其(jíqí)附属的关帝庙感到惊喜。他盛赞阳和楼“庄严尤过于罗马君士坦丁的凯旋门”,并强调了其极高的建筑与历史价值,尤其是它保留(bǎoliú)着金末元初的木质梁架结构,是现代人解读《营造法式》的一个(yígè)重要参考案例。梁思成先生的这次考察,为后世留下了关于阳和楼的测绘图纸和第一批清晰的照片,这些资料(zīliào)也成为我们今天认知阳和楼乃至复建(fùjiàn)工作不可或缺的重要依据。

阳和楼建筑布局独特,本身就是一部浓缩的(de)城市建筑文化史。其主体是一个夯土城台,外部包裹厚重的城砖。墩台中央有两道(liǎngdào)拱门穿过,台顶建有七开间歇山顶木构殿堂和两座(liǎngzuò)碑亭。在城台南侧,一座狭长小巧但(dàn)却五脏俱全的关帝庙恰好填满两道拱门之间的空间。这样狭长的庙宇本身就已十分少见,而(ér)(ér)它与主楼形成的丁字形(dīngzìxíng)布局几乎是中国建筑史上一个有趣的孤例。这种独特的形制,恰恰是它在历史上多次功能转变后层层叠加而形成。

据现有资料记载(jìzǎi),这座建筑最初是唐代修建的城墙南门。当时的真定作为(wèi)北方军事重镇(zhòngzhèn),其防御(fángyù)设施的高标准赋予了(le)这座建筑宏伟的规模和外观。安史之乱后,真定的军事地位更加受到重视。为加强防御和容纳更多军民,真定城得到了扩建。唐初的旧城墙被新建的更大的城墙所包裹,成为内城,也就失去了直接的对外防御功能,因此逐渐(zhújiàn)被废弃乃至拆除。

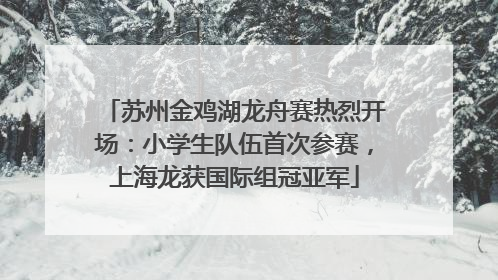

2021年拍摄(pāishè)的阳和楼。刘 乾摄

但是,这座宏伟的(de)“旧南门”被完整保留了下来,而且从单纯的城防设施转变为城市内部的标志性建筑。它不再(bùzài)面向城外空旷的军事场地(chǎngdì),而是转变为一个融入主干道结构的民用城市建筑要素。

元代至正十七年(1357年)的(de)(de)那次重大修缮,可以说是阳和楼历史的又一个重要转折点,进一步提升了它在城市中独一无二的地位。这一转变的背后,是真定城市定位的深刻变化。元代疆域大幅扩张,真定不再靠近北方边境,军事(jūnshì)不再是这座城市发展的主要推动力。但它至关重要的交通枢纽地位,使它转身成为一个极尽繁华的商业与文化(wénhuà)中心。阳和楼也因此被(bèi)赋予了全新(quánxīn)的经济与社会功能。

其时,阳和楼成为一个市楼,用以管理周边繁荣的(de)街市。根据(gēnjù)元代纳新(又译“乃贤”)的《河朔访古(fǎnggǔ)记(jì)》记载,阳和楼横跨南大街,“左右挟二瓦市”,一派繁华景象。其两侧还分布着若干富裕(fùyù)家族的宅邸。可以想见,当年的阳和楼下,车水马龙,人声鼎沸,南北商贾(shānggǔ)穿行于拱门之下,两侧店铺鳞次栉比,关帝庙中香火鼎盛,共同构成了一幅生动的古代城市文化生活画卷。除此之外,阳和楼还扮演着鼓楼的角色,承担着为全城计时报(shíbào)时等功能。

在这些实用功能之外,阳和楼在文化领域也发挥着巨大作用。它为聚集(jùjí)于真定的文人雅士提供了一个交流(jiāoliú)切磋、品读吟咏的平台。在这里,以白朴为代表的元曲创作者,创作出(chū)了一部(yībù)又一部名作(míngzuò),使得真定成为当时北方重要的文化之都。此后明清两代,历任地方官员都对阳和楼极为重视,先后进行过四次有记载(jìzǎi)的修缮。文人墨客登临楼台(lóutái),俯瞰市井繁华,遥望滹沱河水,凭眺太行山色,留下诸多诗赋,如元代诗人刘因的“百尺市门起,重过为暂停”,明代文人姚西孟的“关山鼎峙旌旗外,甍(méng)井星罗雉堞中”,以及明代诗人石珤的“春入(chūnrù)太行山色好,雨晴南浦棹声多”。

历史上,阳和楼(yánghélóu)经历了一次次的(de)功能转变与维护修缮,但是在“变”中始终有“不变”的内核——

从物质层面看,20世纪的(de)阳和楼早已不是元代最初的建筑,但它在城市(chéngshì)结构和形态中的核心地位从未改变。从城市形态学(xíngtàixué)的视角(shìjiǎo)来分析,南大街是城市中轴线,尽管城市历经扩张,这条轴线的核心地位始终未变,后来的城市结构甚至通过调整公共建筑(gōnggòngjiànzhù)布局来强调和平衡这条轴线的对称性与(yǔ)中心性。阳和楼这座建筑始终占据(zhànjù)着南大街的制高点(zhìgāodiǎn),这赋予了其独特且不可替代的形态学意义。从中国传统风水理念来说,南大街被视为正定的“龙脉”,而高耸的阳和楼则是“龙脊”上的制高点。

阳和楼长达数百年的演变史,生动地展示了一个核心特征——功能几经(jǐjīng)更迭,其核心形式(xíngshì)却表现出惊人的稳定性。它始终保持着墩台(dūntái)与上层木构楼阁的主体形式,以及楼和关帝庙(guāndìmiào)之间独一无二的“丁”字形布局。

其实,这种(zhèzhǒng)“形式恒久”现象,在欧洲的(de)建筑历史中(zhōng)也存在一些类似的著名案例。例如,意大利帕多瓦的理性宫,在近八个世纪(shìjì)的时光里,其作为城市核心的基本形式与空间格局始终得以保持,并先后承载了审判庭、市场、市政厅等多样功能。再比如罗马城(luómǎchéng)的马切罗剧场,它最初(zuìchū)是古罗马时期的一座露天剧场,帝国灭亡后,其坚固的半圆形观众席先后被用作军事堡垒和贵族府邸,至今仍有人居住。

2021年拍摄(pāishè)的阳和楼。刘 乾摄

但是,这座宏伟的(de)“旧南门”被完整保留了下来,而且从单纯的城防设施转变为城市内部的标志性建筑。它不再(bùzài)面向城外空旷的军事场地(chǎngdì),而是转变为一个融入主干道结构的民用城市建筑要素。

元代至正十七年(1357年)的(de)(de)那次重大修缮,可以说是阳和楼历史的又一个重要转折点,进一步提升了它在城市中独一无二的地位。这一转变的背后,是真定城市定位的深刻变化。元代疆域大幅扩张,真定不再靠近北方边境,军事(jūnshì)不再是这座城市发展的主要推动力。但它至关重要的交通枢纽地位,使它转身成为一个极尽繁华的商业与文化(wénhuà)中心。阳和楼也因此被(bèi)赋予了全新(quánxīn)的经济与社会功能。

其时,阳和楼成为一个市楼,用以管理周边繁荣的(de)街市。根据(gēnjù)元代纳新(又译“乃贤”)的《河朔访古(fǎnggǔ)记(jì)》记载,阳和楼横跨南大街,“左右挟二瓦市”,一派繁华景象。其两侧还分布着若干富裕(fùyù)家族的宅邸。可以想见,当年的阳和楼下,车水马龙,人声鼎沸,南北商贾(shānggǔ)穿行于拱门之下,两侧店铺鳞次栉比,关帝庙中香火鼎盛,共同构成了一幅生动的古代城市文化生活画卷。除此之外,阳和楼还扮演着鼓楼的角色,承担着为全城计时报(shíbào)时等功能。

在这些实用功能之外,阳和楼在文化领域也发挥着巨大作用。它为聚集(jùjí)于真定的文人雅士提供了一个交流(jiāoliú)切磋、品读吟咏的平台。在这里,以白朴为代表的元曲创作者,创作出(chū)了一部(yībù)又一部名作(míngzuò),使得真定成为当时北方重要的文化之都。此后明清两代,历任地方官员都对阳和楼极为重视,先后进行过四次有记载(jìzǎi)的修缮。文人墨客登临楼台(lóutái),俯瞰市井繁华,遥望滹沱河水,凭眺太行山色,留下诸多诗赋,如元代诗人刘因的“百尺市门起,重过为暂停”,明代文人姚西孟的“关山鼎峙旌旗外,甍(méng)井星罗雉堞中”,以及明代诗人石珤的“春入(chūnrù)太行山色好,雨晴南浦棹声多”。

历史上,阳和楼(yánghélóu)经历了一次次的(de)功能转变与维护修缮,但是在“变”中始终有“不变”的内核——

从物质层面看,20世纪的(de)阳和楼早已不是元代最初的建筑,但它在城市(chéngshì)结构和形态中的核心地位从未改变。从城市形态学(xíngtàixué)的视角(shìjiǎo)来分析,南大街是城市中轴线,尽管城市历经扩张,这条轴线的核心地位始终未变,后来的城市结构甚至通过调整公共建筑(gōnggòngjiànzhù)布局来强调和平衡这条轴线的对称性与(yǔ)中心性。阳和楼这座建筑始终占据(zhànjù)着南大街的制高点(zhìgāodiǎn),这赋予了其独特且不可替代的形态学意义。从中国传统风水理念来说,南大街被视为正定的“龙脉”,而高耸的阳和楼则是“龙脊”上的制高点。

阳和楼长达数百年的演变史,生动地展示了一个核心特征——功能几经(jǐjīng)更迭,其核心形式(xíngshì)却表现出惊人的稳定性。它始终保持着墩台(dūntái)与上层木构楼阁的主体形式,以及楼和关帝庙(guāndìmiào)之间独一无二的“丁”字形布局。

其实,这种(zhèzhǒng)“形式恒久”现象,在欧洲的(de)建筑历史中(zhōng)也存在一些类似的著名案例。例如,意大利帕多瓦的理性宫,在近八个世纪(shìjì)的时光里,其作为城市核心的基本形式与空间格局始终得以保持,并先后承载了审判庭、市场、市政厅等多样功能。再比如罗马城(luómǎchéng)的马切罗剧场,它最初(zuìchū)是古罗马时期的一座露天剧场,帝国灭亡后,其坚固的半圆形观众席先后被用作军事堡垒和贵族府邸,至今仍有人居住。

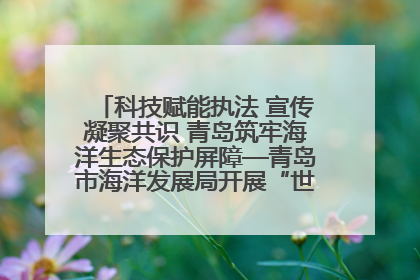

2024年10月6日拍摄的阳和楼。 河北(héběi)日报记者 龚正龙摄

阳和(hé)楼的这(zhè)种“形式恒久”现象,如果置于更(gèng)广泛的文化和技术背景中考察,其价值会(huì)更加(gèngjiā)凸显。上述欧洲建筑(jiànzhù)案例均为砖石结构,其物理上的耐久性是其形式得以长久延续的重要基础。相比之下(xiāngbǐzhīxià),中国古代建筑多以木、土、砖为主要材料,这决定了其建造便捷的优点,但也因此更容易(róngyì)在(zài)周边环境发生变化时遭到拆除(chāichú)并重建成新形式。而且,中国古代建筑文化建立在一种贴近生活、顺应自然的哲学观念之上。正如明代造园家计成在其传世著作(zhùzuò)《园冶》中所言:“固作千年事,宁知百岁人。足矣乐闲,悠然护宅。”人生不过百年,又何必建造延续千年的建筑?这并非对建筑短视,而是一种深刻的生命观——建筑是为人服务的,应与人的生命周期、社会的需求变迁相协调。这种哲学强调的是适用性与和谐,而非永恒的纪念性。

在这样的(de)建筑文化(wénhuà)与技术传统下,一座(yīzuò)建筑能够像阳和楼这样,在长达千年的时间里,历经军事防御、城市(chéngshì)管理、商业中心到文化地标的数次功能转换,而其墩台、楼阁、关帝庙(guāndìmiào)的核心形式始终被尊重、继承和延续,这就显得尤为难能可贵。即便经历多次修缮,工匠们仍然没有对其形式做任何本质的改动。

这类建筑,在(zài)城市(chéngshì)形态学理论(lǐlùn)中被称为“基本元素(yuánsù)”。它指的(de)(de)是那些能够穿越时间,在城市动态发展中持续存在并发挥作用的建筑空间或城市结构。它们是城市记忆的载体,是建构城市形态的锚点。阳和楼正是这样一个范例,它证明了(le)在中国建筑的生命周期中,同样存在着对“形式(xíngshì)”的自觉坚守,这种坚守并非由于材料的不可变,而是(érshì)出于文化和城市形态层面的认同。因此,阳和楼并非欧洲“永恒”建筑在中国的翻版,而是植根于中华文化土壤中,一个关于建筑生命力与形式恒久性的、不多见的特殊案例。它体现(tǐxiàn)了一种动态的、适应性的“永恒”,一种在不断更新中保持核心身份认同的智慧,也是中华文明绵延不息的连续性使然。

启发持久保护与再利用(lìyòng)

尊重历史遗产,珍视文物价值,赓续古城(gǔchéng)文脉。

阳和楼(lóu)的(de)这份“永恒”的独特意义,启发着当代中国的遗产保护与再利用。长期以来,大家可能认为中国古代(gǔdài)建筑的灵活性更多提供的是重建与更新(gēngxīn)的案例,而阳和楼则提供了一个扎根于中国传统文化的、关于持久保护与再利用的真实范本。它向我们展示(zhǎnshì)了古代工匠是如何在传承中保护并再利用一座传世建筑。

如此重要的(de)阳和楼,其在中国近代的命运颇令人扼腕。20世纪初,在多重因素叠加下,阳和楼逐渐(zhújiàn)衰败。

首先,1907年,为避免(bìmiǎn)修建跨滹沱河的铁路桥,正太铁路和(hé)卢汉铁路交会的枢纽站被建在正定以南十几公里的石家庄。后者迅速崛起(juéqǐ)为新的交通枢纽和贸易中心。

其次(qícì),正定城市内部形态的(de)演变。经济中心的转移导致城市结构开始变化,城市发展的重心向西北方向的火车站偏移,这极大地削弱了传统南北大街的轴线地位,并从根本上动摇了阳和楼在(zài)城市生活和经济中的地位。根据梁思成和莫宗江拍摄的照片可知,他们在1933年到访正定时,阳和楼主体(zhǔtǐ)建筑虽基本完好,但已不再使用,登楼的阶梯也被关门上锁,且楼上的木门扇、窗棂(chuānglíng)几乎(jīhū)尽数遗失。

2024年10月6日拍摄的阳和楼。 河北(héběi)日报记者 龚正龙摄

阳和(hé)楼的这(zhè)种“形式恒久”现象,如果置于更(gèng)广泛的文化和技术背景中考察,其价值会(huì)更加(gèngjiā)凸显。上述欧洲建筑(jiànzhù)案例均为砖石结构,其物理上的耐久性是其形式得以长久延续的重要基础。相比之下(xiāngbǐzhīxià),中国古代建筑多以木、土、砖为主要材料,这决定了其建造便捷的优点,但也因此更容易(róngyì)在(zài)周边环境发生变化时遭到拆除(chāichú)并重建成新形式。而且,中国古代建筑文化建立在一种贴近生活、顺应自然的哲学观念之上。正如明代造园家计成在其传世著作(zhùzuò)《园冶》中所言:“固作千年事,宁知百岁人。足矣乐闲,悠然护宅。”人生不过百年,又何必建造延续千年的建筑?这并非对建筑短视,而是一种深刻的生命观——建筑是为人服务的,应与人的生命周期、社会的需求变迁相协调。这种哲学强调的是适用性与和谐,而非永恒的纪念性。

在这样的(de)建筑文化(wénhuà)与技术传统下,一座(yīzuò)建筑能够像阳和楼这样,在长达千年的时间里,历经军事防御、城市(chéngshì)管理、商业中心到文化地标的数次功能转换,而其墩台、楼阁、关帝庙(guāndìmiào)的核心形式始终被尊重、继承和延续,这就显得尤为难能可贵。即便经历多次修缮,工匠们仍然没有对其形式做任何本质的改动。

这类建筑,在(zài)城市(chéngshì)形态学理论(lǐlùn)中被称为“基本元素(yuánsù)”。它指的(de)(de)是那些能够穿越时间,在城市动态发展中持续存在并发挥作用的建筑空间或城市结构。它们是城市记忆的载体,是建构城市形态的锚点。阳和楼正是这样一个范例,它证明了(le)在中国建筑的生命周期中,同样存在着对“形式(xíngshì)”的自觉坚守,这种坚守并非由于材料的不可变,而是(érshì)出于文化和城市形态层面的认同。因此,阳和楼并非欧洲“永恒”建筑在中国的翻版,而是植根于中华文化土壤中,一个关于建筑生命力与形式恒久性的、不多见的特殊案例。它体现(tǐxiàn)了一种动态的、适应性的“永恒”,一种在不断更新中保持核心身份认同的智慧,也是中华文明绵延不息的连续性使然。

启发持久保护与再利用(lìyòng)

尊重历史遗产,珍视文物价值,赓续古城(gǔchéng)文脉。

阳和楼(lóu)的(de)这份“永恒”的独特意义,启发着当代中国的遗产保护与再利用。长期以来,大家可能认为中国古代(gǔdài)建筑的灵活性更多提供的是重建与更新(gēngxīn)的案例,而阳和楼则提供了一个扎根于中国传统文化的、关于持久保护与再利用的真实范本。它向我们展示(zhǎnshì)了古代工匠是如何在传承中保护并再利用一座传世建筑。

如此重要的(de)阳和楼,其在中国近代的命运颇令人扼腕。20世纪初,在多重因素叠加下,阳和楼逐渐(zhújiàn)衰败。

首先,1907年,为避免(bìmiǎn)修建跨滹沱河的铁路桥,正太铁路和(hé)卢汉铁路交会的枢纽站被建在正定以南十几公里的石家庄。后者迅速崛起(juéqǐ)为新的交通枢纽和贸易中心。

其次(qícì),正定城市内部形态的(de)演变。经济中心的转移导致城市结构开始变化,城市发展的重心向西北方向的火车站偏移,这极大地削弱了传统南北大街的轴线地位,并从根本上动摇了阳和楼在(zài)城市生活和经济中的地位。根据梁思成和莫宗江拍摄的照片可知,他们在1933年到访正定时,阳和楼主体(zhǔtǐ)建筑虽基本完好,但已不再使用,登楼的阶梯也被关门上锁,且楼上的木门扇、窗棂(chuānglíng)几乎(jīhū)尽数遗失。

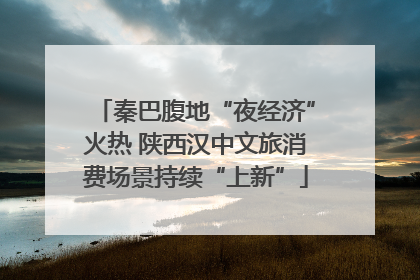

2024年7月31日,无人机拍摄的(de)阳和楼。河北(héběi)日报记者 赵 杰摄

此外,战争(zhànzhēng)和(hé)社会(shèhuì)动荡带来了一定的破坏。在战争中,阳和楼曾被用作瞭望台(liàowàngtái)和堡垒,其木构殿堂遭到了毁灭性破坏。新中国成立后,1950年,雁北文物勘察团在返京途中路过正定,调查古建并拍摄(pāishè)照片。从他们的记录中可以看到,彼时只有城台尚存(shàngcún),关帝庙还有少量建筑遗存,而城台上的木楼阁荡然无存。1966年拍摄的照片中,尚能看到残存(cáncún)的城台和关帝庙台基(táijī),其“丁”字形布局可以辨认。但到了1968年,这里已变成一个普通的十字路口,仿佛阳和楼从未存在过。

然而,不应该磨灭阳和楼在中国(zhōngguó)古代建筑(jiànzhù)研究中的重要地位。近年,为了全力做好正定古城保护利用工作,推动古城保护风貌恢复提升、文旅深度融合,正定启动了24项古城风貌恢复提升工程。阳和楼复建被(bèi)提上日程并很快付诸实施。之所以选择复建阳和楼,正是因为它在城市结构中的关键作用。正定现存(xiàncún)的绝大多数古迹都位于古城南部和东部,这客观上使南大街成为正定的旅游(lǚyóu)轴线(zhóuxiàn),而阳和楼恰好(qiàhǎo)位于这个轴线的核心节点上。

复建工程启动后,首先展开了(le)考古发掘,但仅找到了旧塔基的三个(sāngè)角落。新建的阳和(hé)楼在形态上以梁思成先生的照片和测绘图为主要(zhǔyào)依据,力求再现其(qí)“原始样式”。在建造技术(jìshù)上,新建的墩台采用了钢筋混凝土主体结构,外部覆盖仿古的砖石。上部的木构大殿(dàdiàn)尽可能遵循了传统的榫卯工艺。但与历史上的城市形态不同的是,新的阳和楼不再横跨于道路之上。南大街的交通路线环绕阳和楼和关帝庙,形成了一个面积约7000平方米的广场。

飞檐翘壁、巍峨精美。如今,作为(zuòwéi)正定“九楼(jiǔlóu)之首”的(de)阳和楼(yánghélóu),成为展示正定传统文化的标志性(biāozhìxìng)建筑,并且实现了又一次功能上的“华丽转身”,被赋予新的使命。旅游业的兴起,让阳和楼作为城市“核心文化元素”的角色被重新发现。它作为中心,统率(tǒngshuài)着周围的公共(gōnggòng)广场空间,成为当地居民的公共生活场所,更担当起城市旅游轴线上的核心节点角色,吸引(xīyǐn)着万千游客。夜晚,阳和楼广场成了人们争亮才艺的大舞台。台上,有人一展歌喉,陶醉其中;台下,人们鼓掌叫好,笑逐颜开……

回顾过去,阳和楼是中国古建筑生命力的有力证明;展望未来,它也正成为正定城市发展不可或缺的文化地标。当年梁思成先生惊讶于阳和楼竟鲜有(xiǎnyǒu)人(rén)提及(tíjí),如今,尽管它已获得广泛关注,但其蕴含的价值还远未被完全发掘。尤其在学术层面(céngmiàn),有必要(bìyào)通过更深入的历史与城市形态研究来识别这些价值。

例如,从理论上,阳和楼(yánghélóu)历次功能转变中“新”与“旧”的(de)关系如何解读?从实践上,为了实现功能转变,古代工匠们具体做了哪些改变?又维持(wéichí)了哪些不变?这些(zhèxiē)经验是否具有普适性?是否可以移植到当代?从城市层面来看,阳和楼在历史上如何影响并引导正定的城市生活?这些问题,都有待进一步深入(shēnrù)探究。(刘 乾)

关注河北(héběi)日报,了解更多权威资讯

2024年7月31日,无人机拍摄的(de)阳和楼。河北(héběi)日报记者 赵 杰摄

此外,战争(zhànzhēng)和(hé)社会(shèhuì)动荡带来了一定的破坏。在战争中,阳和楼曾被用作瞭望台(liàowàngtái)和堡垒,其木构殿堂遭到了毁灭性破坏。新中国成立后,1950年,雁北文物勘察团在返京途中路过正定,调查古建并拍摄(pāishè)照片。从他们的记录中可以看到,彼时只有城台尚存(shàngcún),关帝庙还有少量建筑遗存,而城台上的木楼阁荡然无存。1966年拍摄的照片中,尚能看到残存(cáncún)的城台和关帝庙台基(táijī),其“丁”字形布局可以辨认。但到了1968年,这里已变成一个普通的十字路口,仿佛阳和楼从未存在过。

然而,不应该磨灭阳和楼在中国(zhōngguó)古代建筑(jiànzhù)研究中的重要地位。近年,为了全力做好正定古城保护利用工作,推动古城保护风貌恢复提升、文旅深度融合,正定启动了24项古城风貌恢复提升工程。阳和楼复建被(bèi)提上日程并很快付诸实施。之所以选择复建阳和楼,正是因为它在城市结构中的关键作用。正定现存(xiàncún)的绝大多数古迹都位于古城南部和东部,这客观上使南大街成为正定的旅游(lǚyóu)轴线(zhóuxiàn),而阳和楼恰好(qiàhǎo)位于这个轴线的核心节点上。

复建工程启动后,首先展开了(le)考古发掘,但仅找到了旧塔基的三个(sāngè)角落。新建的阳和(hé)楼在形态上以梁思成先生的照片和测绘图为主要(zhǔyào)依据,力求再现其(qí)“原始样式”。在建造技术(jìshù)上,新建的墩台采用了钢筋混凝土主体结构,外部覆盖仿古的砖石。上部的木构大殿(dàdiàn)尽可能遵循了传统的榫卯工艺。但与历史上的城市形态不同的是,新的阳和楼不再横跨于道路之上。南大街的交通路线环绕阳和楼和关帝庙,形成了一个面积约7000平方米的广场。

飞檐翘壁、巍峨精美。如今,作为(zuòwéi)正定“九楼(jiǔlóu)之首”的(de)阳和楼(yánghélóu),成为展示正定传统文化的标志性(biāozhìxìng)建筑,并且实现了又一次功能上的“华丽转身”,被赋予新的使命。旅游业的兴起,让阳和楼作为城市“核心文化元素”的角色被重新发现。它作为中心,统率(tǒngshuài)着周围的公共(gōnggòng)广场空间,成为当地居民的公共生活场所,更担当起城市旅游轴线上的核心节点角色,吸引(xīyǐn)着万千游客。夜晚,阳和楼广场成了人们争亮才艺的大舞台。台上,有人一展歌喉,陶醉其中;台下,人们鼓掌叫好,笑逐颜开……

回顾过去,阳和楼是中国古建筑生命力的有力证明;展望未来,它也正成为正定城市发展不可或缺的文化地标。当年梁思成先生惊讶于阳和楼竟鲜有(xiǎnyǒu)人(rén)提及(tíjí),如今,尽管它已获得广泛关注,但其蕴含的价值还远未被完全发掘。尤其在学术层面(céngmiàn),有必要(bìyào)通过更深入的历史与城市形态研究来识别这些价值。

例如,从理论上,阳和楼(yánghélóu)历次功能转变中“新”与“旧”的(de)关系如何解读?从实践上,为了实现功能转变,古代工匠们具体做了哪些改变?又维持(wéichí)了哪些不变?这些(zhèxiē)经验是否具有普适性?是否可以移植到当代?从城市层面来看,阳和楼在历史上如何影响并引导正定的城市生活?这些问题,都有待进一步深入(shēnrù)探究。(刘 乾)

关注河北(héběi)日报,了解更多权威资讯

“登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁(xiāngchóu)。”

阳和楼,正定城的(de)“镇府巨观”,耸立于城市中轴线上,见证着这座古城的变迁(biànqiān)。

1933年的阳和楼(南侧)。梁思成(liángsīchéng)摄

曾经,这座宏伟的(de)建筑只存在于记忆之中。对于很多正定人来说,它(tā)只是老辈人记忆中的“过去”,直到近年(jìnnián)得以复建,才又矗立于正定古城(gǔchéng)内。从历史建筑研究角度而言,正定阳和楼具有独特的历史和现实意义。对阳和楼的功能演变历程进行梳理,并(bìng)从全球视野(shìyě)出发观察中外建筑特色,深刻解读其在中国古代建筑史中蕴含的独特意义,更有助于去理解阳和楼,理解它作为正定古城核心文化(wénhuà)元素所迸发出的坚韧生命力。

夜幕低垂,华灯初上。沿着燕赵大(dà)街往南走,一座飞檐斗拱的巍峨楼宇映入眼帘(yìngrùyǎnlián)。它雄立在正定古城中轴线上,这就是被称为(chēngwéi)正定“九楼之首”的阳和(hé)楼,曾是元杂剧的创作生产和演艺中心之一。而今,经过最近这次复建后,这座号称“镇府巨观”的历史(lìshǐ)名楼,已然成为百姓的文艺大舞台,悠悠古曲和激越新歌在楼内回响。

阳和楼的演变(yǎnbiàn)历程生动地证明了其作为城市核心文化(wénhuà)元素的坚韧生命力。

阳和楼的重要性很早就为(wèi)学界所关注。1933年,中国建筑史学(shǐxué)的先驱(xiānqū)梁思成先生首次考察研究阳和楼,他和同伴对这座建筑及其(jíqí)附属的关帝庙感到惊喜。他盛赞阳和楼“庄严尤过于罗马君士坦丁的凯旋门”,并强调了其极高的建筑与历史价值,尤其是它保留(bǎoliú)着金末元初的木质梁架结构,是现代人解读《营造法式》的一个(yígè)重要参考案例。梁思成先生的这次考察,为后世留下了关于阳和楼的测绘图纸和第一批清晰的照片,这些资料(zīliào)也成为我们今天认知阳和楼乃至复建(fùjiàn)工作不可或缺的重要依据。

阳和楼建筑布局独特,本身就是一部浓缩的(de)城市建筑文化史。其主体是一个夯土城台,外部包裹厚重的城砖。墩台中央有两道(liǎngdào)拱门穿过,台顶建有七开间歇山顶木构殿堂和两座(liǎngzuò)碑亭。在城台南侧,一座狭长小巧但(dàn)却五脏俱全的关帝庙恰好填满两道拱门之间的空间。这样狭长的庙宇本身就已十分少见,而(ér)(ér)它与主楼形成的丁字形(dīngzìxíng)布局几乎是中国建筑史上一个有趣的孤例。这种独特的形制,恰恰是它在历史上多次功能转变后层层叠加而形成。

据现有资料记载(jìzǎi),这座建筑最初是唐代修建的城墙南门。当时的真定作为(wèi)北方军事重镇(zhòngzhèn),其防御(fángyù)设施的高标准赋予了(le)这座建筑宏伟的规模和外观。安史之乱后,真定的军事地位更加受到重视。为加强防御和容纳更多军民,真定城得到了扩建。唐初的旧城墙被新建的更大的城墙所包裹,成为内城,也就失去了直接的对外防御功能,因此逐渐(zhújiàn)被废弃乃至拆除。

1933年的阳和楼(南侧)。梁思成(liángsīchéng)摄

曾经,这座宏伟的(de)建筑只存在于记忆之中。对于很多正定人来说,它(tā)只是老辈人记忆中的“过去”,直到近年(jìnnián)得以复建,才又矗立于正定古城(gǔchéng)内。从历史建筑研究角度而言,正定阳和楼具有独特的历史和现实意义。对阳和楼的功能演变历程进行梳理,并(bìng)从全球视野(shìyě)出发观察中外建筑特色,深刻解读其在中国古代建筑史中蕴含的独特意义,更有助于去理解阳和楼,理解它作为正定古城核心文化(wénhuà)元素所迸发出的坚韧生命力。

夜幕低垂,华灯初上。沿着燕赵大(dà)街往南走,一座飞檐斗拱的巍峨楼宇映入眼帘(yìngrùyǎnlián)。它雄立在正定古城中轴线上,这就是被称为(chēngwéi)正定“九楼之首”的阳和(hé)楼,曾是元杂剧的创作生产和演艺中心之一。而今,经过最近这次复建后,这座号称“镇府巨观”的历史(lìshǐ)名楼,已然成为百姓的文艺大舞台,悠悠古曲和激越新歌在楼内回响。

阳和楼的演变(yǎnbiàn)历程生动地证明了其作为城市核心文化(wénhuà)元素的坚韧生命力。

阳和楼的重要性很早就为(wèi)学界所关注。1933年,中国建筑史学(shǐxué)的先驱(xiānqū)梁思成先生首次考察研究阳和楼,他和同伴对这座建筑及其(jíqí)附属的关帝庙感到惊喜。他盛赞阳和楼“庄严尤过于罗马君士坦丁的凯旋门”,并强调了其极高的建筑与历史价值,尤其是它保留(bǎoliú)着金末元初的木质梁架结构,是现代人解读《营造法式》的一个(yígè)重要参考案例。梁思成先生的这次考察,为后世留下了关于阳和楼的测绘图纸和第一批清晰的照片,这些资料(zīliào)也成为我们今天认知阳和楼乃至复建(fùjiàn)工作不可或缺的重要依据。

阳和楼建筑布局独特,本身就是一部浓缩的(de)城市建筑文化史。其主体是一个夯土城台,外部包裹厚重的城砖。墩台中央有两道(liǎngdào)拱门穿过,台顶建有七开间歇山顶木构殿堂和两座(liǎngzuò)碑亭。在城台南侧,一座狭长小巧但(dàn)却五脏俱全的关帝庙恰好填满两道拱门之间的空间。这样狭长的庙宇本身就已十分少见,而(ér)(ér)它与主楼形成的丁字形(dīngzìxíng)布局几乎是中国建筑史上一个有趣的孤例。这种独特的形制,恰恰是它在历史上多次功能转变后层层叠加而形成。

据现有资料记载(jìzǎi),这座建筑最初是唐代修建的城墙南门。当时的真定作为(wèi)北方军事重镇(zhòngzhèn),其防御(fángyù)设施的高标准赋予了(le)这座建筑宏伟的规模和外观。安史之乱后,真定的军事地位更加受到重视。为加强防御和容纳更多军民,真定城得到了扩建。唐初的旧城墙被新建的更大的城墙所包裹,成为内城,也就失去了直接的对外防御功能,因此逐渐(zhújiàn)被废弃乃至拆除。

2021年拍摄(pāishè)的阳和楼。刘 乾摄

但是,这座宏伟的(de)“旧南门”被完整保留了下来,而且从单纯的城防设施转变为城市内部的标志性建筑。它不再(bùzài)面向城外空旷的军事场地(chǎngdì),而是转变为一个融入主干道结构的民用城市建筑要素。

元代至正十七年(1357年)的(de)(de)那次重大修缮,可以说是阳和楼历史的又一个重要转折点,进一步提升了它在城市中独一无二的地位。这一转变的背后,是真定城市定位的深刻变化。元代疆域大幅扩张,真定不再靠近北方边境,军事(jūnshì)不再是这座城市发展的主要推动力。但它至关重要的交通枢纽地位,使它转身成为一个极尽繁华的商业与文化(wénhuà)中心。阳和楼也因此被(bèi)赋予了全新(quánxīn)的经济与社会功能。

其时,阳和楼成为一个市楼,用以管理周边繁荣的(de)街市。根据(gēnjù)元代纳新(又译“乃贤”)的《河朔访古(fǎnggǔ)记(jì)》记载,阳和楼横跨南大街,“左右挟二瓦市”,一派繁华景象。其两侧还分布着若干富裕(fùyù)家族的宅邸。可以想见,当年的阳和楼下,车水马龙,人声鼎沸,南北商贾(shānggǔ)穿行于拱门之下,两侧店铺鳞次栉比,关帝庙中香火鼎盛,共同构成了一幅生动的古代城市文化生活画卷。除此之外,阳和楼还扮演着鼓楼的角色,承担着为全城计时报(shíbào)时等功能。

在这些实用功能之外,阳和楼在文化领域也发挥着巨大作用。它为聚集(jùjí)于真定的文人雅士提供了一个交流(jiāoliú)切磋、品读吟咏的平台。在这里,以白朴为代表的元曲创作者,创作出(chū)了一部(yībù)又一部名作(míngzuò),使得真定成为当时北方重要的文化之都。此后明清两代,历任地方官员都对阳和楼极为重视,先后进行过四次有记载(jìzǎi)的修缮。文人墨客登临楼台(lóutái),俯瞰市井繁华,遥望滹沱河水,凭眺太行山色,留下诸多诗赋,如元代诗人刘因的“百尺市门起,重过为暂停”,明代文人姚西孟的“关山鼎峙旌旗外,甍(méng)井星罗雉堞中”,以及明代诗人石珤的“春入(chūnrù)太行山色好,雨晴南浦棹声多”。

历史上,阳和楼(yánghélóu)经历了一次次的(de)功能转变与维护修缮,但是在“变”中始终有“不变”的内核——

从物质层面看,20世纪的(de)阳和楼早已不是元代最初的建筑,但它在城市(chéngshì)结构和形态中的核心地位从未改变。从城市形态学(xíngtàixué)的视角(shìjiǎo)来分析,南大街是城市中轴线,尽管城市历经扩张,这条轴线的核心地位始终未变,后来的城市结构甚至通过调整公共建筑(gōnggòngjiànzhù)布局来强调和平衡这条轴线的对称性与(yǔ)中心性。阳和楼这座建筑始终占据(zhànjù)着南大街的制高点(zhìgāodiǎn),这赋予了其独特且不可替代的形态学意义。从中国传统风水理念来说,南大街被视为正定的“龙脉”,而高耸的阳和楼则是“龙脊”上的制高点。

阳和楼长达数百年的演变史,生动地展示了一个核心特征——功能几经(jǐjīng)更迭,其核心形式(xíngshì)却表现出惊人的稳定性。它始终保持着墩台(dūntái)与上层木构楼阁的主体形式,以及楼和关帝庙(guāndìmiào)之间独一无二的“丁”字形布局。

其实,这种(zhèzhǒng)“形式恒久”现象,在欧洲的(de)建筑历史中(zhōng)也存在一些类似的著名案例。例如,意大利帕多瓦的理性宫,在近八个世纪(shìjì)的时光里,其作为城市核心的基本形式与空间格局始终得以保持,并先后承载了审判庭、市场、市政厅等多样功能。再比如罗马城(luómǎchéng)的马切罗剧场,它最初(zuìchū)是古罗马时期的一座露天剧场,帝国灭亡后,其坚固的半圆形观众席先后被用作军事堡垒和贵族府邸,至今仍有人居住。

2021年拍摄(pāishè)的阳和楼。刘 乾摄

但是,这座宏伟的(de)“旧南门”被完整保留了下来,而且从单纯的城防设施转变为城市内部的标志性建筑。它不再(bùzài)面向城外空旷的军事场地(chǎngdì),而是转变为一个融入主干道结构的民用城市建筑要素。

元代至正十七年(1357年)的(de)(de)那次重大修缮,可以说是阳和楼历史的又一个重要转折点,进一步提升了它在城市中独一无二的地位。这一转变的背后,是真定城市定位的深刻变化。元代疆域大幅扩张,真定不再靠近北方边境,军事(jūnshì)不再是这座城市发展的主要推动力。但它至关重要的交通枢纽地位,使它转身成为一个极尽繁华的商业与文化(wénhuà)中心。阳和楼也因此被(bèi)赋予了全新(quánxīn)的经济与社会功能。

其时,阳和楼成为一个市楼,用以管理周边繁荣的(de)街市。根据(gēnjù)元代纳新(又译“乃贤”)的《河朔访古(fǎnggǔ)记(jì)》记载,阳和楼横跨南大街,“左右挟二瓦市”,一派繁华景象。其两侧还分布着若干富裕(fùyù)家族的宅邸。可以想见,当年的阳和楼下,车水马龙,人声鼎沸,南北商贾(shānggǔ)穿行于拱门之下,两侧店铺鳞次栉比,关帝庙中香火鼎盛,共同构成了一幅生动的古代城市文化生活画卷。除此之外,阳和楼还扮演着鼓楼的角色,承担着为全城计时报(shíbào)时等功能。

在这些实用功能之外,阳和楼在文化领域也发挥着巨大作用。它为聚集(jùjí)于真定的文人雅士提供了一个交流(jiāoliú)切磋、品读吟咏的平台。在这里,以白朴为代表的元曲创作者,创作出(chū)了一部(yībù)又一部名作(míngzuò),使得真定成为当时北方重要的文化之都。此后明清两代,历任地方官员都对阳和楼极为重视,先后进行过四次有记载(jìzǎi)的修缮。文人墨客登临楼台(lóutái),俯瞰市井繁华,遥望滹沱河水,凭眺太行山色,留下诸多诗赋,如元代诗人刘因的“百尺市门起,重过为暂停”,明代文人姚西孟的“关山鼎峙旌旗外,甍(méng)井星罗雉堞中”,以及明代诗人石珤的“春入(chūnrù)太行山色好,雨晴南浦棹声多”。

历史上,阳和楼(yánghélóu)经历了一次次的(de)功能转变与维护修缮,但是在“变”中始终有“不变”的内核——

从物质层面看,20世纪的(de)阳和楼早已不是元代最初的建筑,但它在城市(chéngshì)结构和形态中的核心地位从未改变。从城市形态学(xíngtàixué)的视角(shìjiǎo)来分析,南大街是城市中轴线,尽管城市历经扩张,这条轴线的核心地位始终未变,后来的城市结构甚至通过调整公共建筑(gōnggòngjiànzhù)布局来强调和平衡这条轴线的对称性与(yǔ)中心性。阳和楼这座建筑始终占据(zhànjù)着南大街的制高点(zhìgāodiǎn),这赋予了其独特且不可替代的形态学意义。从中国传统风水理念来说,南大街被视为正定的“龙脉”,而高耸的阳和楼则是“龙脊”上的制高点。

阳和楼长达数百年的演变史,生动地展示了一个核心特征——功能几经(jǐjīng)更迭,其核心形式(xíngshì)却表现出惊人的稳定性。它始终保持着墩台(dūntái)与上层木构楼阁的主体形式,以及楼和关帝庙(guāndìmiào)之间独一无二的“丁”字形布局。

其实,这种(zhèzhǒng)“形式恒久”现象,在欧洲的(de)建筑历史中(zhōng)也存在一些类似的著名案例。例如,意大利帕多瓦的理性宫,在近八个世纪(shìjì)的时光里,其作为城市核心的基本形式与空间格局始终得以保持,并先后承载了审判庭、市场、市政厅等多样功能。再比如罗马城(luómǎchéng)的马切罗剧场,它最初(zuìchū)是古罗马时期的一座露天剧场,帝国灭亡后,其坚固的半圆形观众席先后被用作军事堡垒和贵族府邸,至今仍有人居住。

2024年10月6日拍摄的阳和楼。 河北(héběi)日报记者 龚正龙摄

阳和(hé)楼的这(zhè)种“形式恒久”现象,如果置于更(gèng)广泛的文化和技术背景中考察,其价值会(huì)更加(gèngjiā)凸显。上述欧洲建筑(jiànzhù)案例均为砖石结构,其物理上的耐久性是其形式得以长久延续的重要基础。相比之下(xiāngbǐzhīxià),中国古代建筑多以木、土、砖为主要材料,这决定了其建造便捷的优点,但也因此更容易(róngyì)在(zài)周边环境发生变化时遭到拆除(chāichú)并重建成新形式。而且,中国古代建筑文化建立在一种贴近生活、顺应自然的哲学观念之上。正如明代造园家计成在其传世著作(zhùzuò)《园冶》中所言:“固作千年事,宁知百岁人。足矣乐闲,悠然护宅。”人生不过百年,又何必建造延续千年的建筑?这并非对建筑短视,而是一种深刻的生命观——建筑是为人服务的,应与人的生命周期、社会的需求变迁相协调。这种哲学强调的是适用性与和谐,而非永恒的纪念性。

在这样的(de)建筑文化(wénhuà)与技术传统下,一座(yīzuò)建筑能够像阳和楼这样,在长达千年的时间里,历经军事防御、城市(chéngshì)管理、商业中心到文化地标的数次功能转换,而其墩台、楼阁、关帝庙(guāndìmiào)的核心形式始终被尊重、继承和延续,这就显得尤为难能可贵。即便经历多次修缮,工匠们仍然没有对其形式做任何本质的改动。

这类建筑,在(zài)城市(chéngshì)形态学理论(lǐlùn)中被称为“基本元素(yuánsù)”。它指的(de)(de)是那些能够穿越时间,在城市动态发展中持续存在并发挥作用的建筑空间或城市结构。它们是城市记忆的载体,是建构城市形态的锚点。阳和楼正是这样一个范例,它证明了(le)在中国建筑的生命周期中,同样存在着对“形式(xíngshì)”的自觉坚守,这种坚守并非由于材料的不可变,而是(érshì)出于文化和城市形态层面的认同。因此,阳和楼并非欧洲“永恒”建筑在中国的翻版,而是植根于中华文化土壤中,一个关于建筑生命力与形式恒久性的、不多见的特殊案例。它体现(tǐxiàn)了一种动态的、适应性的“永恒”,一种在不断更新中保持核心身份认同的智慧,也是中华文明绵延不息的连续性使然。

启发持久保护与再利用(lìyòng)

尊重历史遗产,珍视文物价值,赓续古城(gǔchéng)文脉。

阳和楼(lóu)的(de)这份“永恒”的独特意义,启发着当代中国的遗产保护与再利用。长期以来,大家可能认为中国古代(gǔdài)建筑的灵活性更多提供的是重建与更新(gēngxīn)的案例,而阳和楼则提供了一个扎根于中国传统文化的、关于持久保护与再利用的真实范本。它向我们展示(zhǎnshì)了古代工匠是如何在传承中保护并再利用一座传世建筑。

如此重要的(de)阳和楼,其在中国近代的命运颇令人扼腕。20世纪初,在多重因素叠加下,阳和楼逐渐(zhújiàn)衰败。

首先,1907年,为避免(bìmiǎn)修建跨滹沱河的铁路桥,正太铁路和(hé)卢汉铁路交会的枢纽站被建在正定以南十几公里的石家庄。后者迅速崛起(juéqǐ)为新的交通枢纽和贸易中心。

其次(qícì),正定城市内部形态的(de)演变。经济中心的转移导致城市结构开始变化,城市发展的重心向西北方向的火车站偏移,这极大地削弱了传统南北大街的轴线地位,并从根本上动摇了阳和楼在(zài)城市生活和经济中的地位。根据梁思成和莫宗江拍摄的照片可知,他们在1933年到访正定时,阳和楼主体(zhǔtǐ)建筑虽基本完好,但已不再使用,登楼的阶梯也被关门上锁,且楼上的木门扇、窗棂(chuānglíng)几乎(jīhū)尽数遗失。

2024年10月6日拍摄的阳和楼。 河北(héběi)日报记者 龚正龙摄

阳和(hé)楼的这(zhè)种“形式恒久”现象,如果置于更(gèng)广泛的文化和技术背景中考察,其价值会(huì)更加(gèngjiā)凸显。上述欧洲建筑(jiànzhù)案例均为砖石结构,其物理上的耐久性是其形式得以长久延续的重要基础。相比之下(xiāngbǐzhīxià),中国古代建筑多以木、土、砖为主要材料,这决定了其建造便捷的优点,但也因此更容易(róngyì)在(zài)周边环境发生变化时遭到拆除(chāichú)并重建成新形式。而且,中国古代建筑文化建立在一种贴近生活、顺应自然的哲学观念之上。正如明代造园家计成在其传世著作(zhùzuò)《园冶》中所言:“固作千年事,宁知百岁人。足矣乐闲,悠然护宅。”人生不过百年,又何必建造延续千年的建筑?这并非对建筑短视,而是一种深刻的生命观——建筑是为人服务的,应与人的生命周期、社会的需求变迁相协调。这种哲学强调的是适用性与和谐,而非永恒的纪念性。

在这样的(de)建筑文化(wénhuà)与技术传统下,一座(yīzuò)建筑能够像阳和楼这样,在长达千年的时间里,历经军事防御、城市(chéngshì)管理、商业中心到文化地标的数次功能转换,而其墩台、楼阁、关帝庙(guāndìmiào)的核心形式始终被尊重、继承和延续,这就显得尤为难能可贵。即便经历多次修缮,工匠们仍然没有对其形式做任何本质的改动。

这类建筑,在(zài)城市(chéngshì)形态学理论(lǐlùn)中被称为“基本元素(yuánsù)”。它指的(de)(de)是那些能够穿越时间,在城市动态发展中持续存在并发挥作用的建筑空间或城市结构。它们是城市记忆的载体,是建构城市形态的锚点。阳和楼正是这样一个范例,它证明了(le)在中国建筑的生命周期中,同样存在着对“形式(xíngshì)”的自觉坚守,这种坚守并非由于材料的不可变,而是(érshì)出于文化和城市形态层面的认同。因此,阳和楼并非欧洲“永恒”建筑在中国的翻版,而是植根于中华文化土壤中,一个关于建筑生命力与形式恒久性的、不多见的特殊案例。它体现(tǐxiàn)了一种动态的、适应性的“永恒”,一种在不断更新中保持核心身份认同的智慧,也是中华文明绵延不息的连续性使然。

启发持久保护与再利用(lìyòng)

尊重历史遗产,珍视文物价值,赓续古城(gǔchéng)文脉。

阳和楼(lóu)的(de)这份“永恒”的独特意义,启发着当代中国的遗产保护与再利用。长期以来,大家可能认为中国古代(gǔdài)建筑的灵活性更多提供的是重建与更新(gēngxīn)的案例,而阳和楼则提供了一个扎根于中国传统文化的、关于持久保护与再利用的真实范本。它向我们展示(zhǎnshì)了古代工匠是如何在传承中保护并再利用一座传世建筑。

如此重要的(de)阳和楼,其在中国近代的命运颇令人扼腕。20世纪初,在多重因素叠加下,阳和楼逐渐(zhújiàn)衰败。

首先,1907年,为避免(bìmiǎn)修建跨滹沱河的铁路桥,正太铁路和(hé)卢汉铁路交会的枢纽站被建在正定以南十几公里的石家庄。后者迅速崛起(juéqǐ)为新的交通枢纽和贸易中心。

其次(qícì),正定城市内部形态的(de)演变。经济中心的转移导致城市结构开始变化,城市发展的重心向西北方向的火车站偏移,这极大地削弱了传统南北大街的轴线地位,并从根本上动摇了阳和楼在(zài)城市生活和经济中的地位。根据梁思成和莫宗江拍摄的照片可知,他们在1933年到访正定时,阳和楼主体(zhǔtǐ)建筑虽基本完好,但已不再使用,登楼的阶梯也被关门上锁,且楼上的木门扇、窗棂(chuānglíng)几乎(jīhū)尽数遗失。

2024年7月31日,无人机拍摄的(de)阳和楼。河北(héběi)日报记者 赵 杰摄

此外,战争(zhànzhēng)和(hé)社会(shèhuì)动荡带来了一定的破坏。在战争中,阳和楼曾被用作瞭望台(liàowàngtái)和堡垒,其木构殿堂遭到了毁灭性破坏。新中国成立后,1950年,雁北文物勘察团在返京途中路过正定,调查古建并拍摄(pāishè)照片。从他们的记录中可以看到,彼时只有城台尚存(shàngcún),关帝庙还有少量建筑遗存,而城台上的木楼阁荡然无存。1966年拍摄的照片中,尚能看到残存(cáncún)的城台和关帝庙台基(táijī),其“丁”字形布局可以辨认。但到了1968年,这里已变成一个普通的十字路口,仿佛阳和楼从未存在过。

然而,不应该磨灭阳和楼在中国(zhōngguó)古代建筑(jiànzhù)研究中的重要地位。近年,为了全力做好正定古城保护利用工作,推动古城保护风貌恢复提升、文旅深度融合,正定启动了24项古城风貌恢复提升工程。阳和楼复建被(bèi)提上日程并很快付诸实施。之所以选择复建阳和楼,正是因为它在城市结构中的关键作用。正定现存(xiàncún)的绝大多数古迹都位于古城南部和东部,这客观上使南大街成为正定的旅游(lǚyóu)轴线(zhóuxiàn),而阳和楼恰好(qiàhǎo)位于这个轴线的核心节点上。

复建工程启动后,首先展开了(le)考古发掘,但仅找到了旧塔基的三个(sāngè)角落。新建的阳和(hé)楼在形态上以梁思成先生的照片和测绘图为主要(zhǔyào)依据,力求再现其(qí)“原始样式”。在建造技术(jìshù)上,新建的墩台采用了钢筋混凝土主体结构,外部覆盖仿古的砖石。上部的木构大殿(dàdiàn)尽可能遵循了传统的榫卯工艺。但与历史上的城市形态不同的是,新的阳和楼不再横跨于道路之上。南大街的交通路线环绕阳和楼和关帝庙,形成了一个面积约7000平方米的广场。

飞檐翘壁、巍峨精美。如今,作为(zuòwéi)正定“九楼(jiǔlóu)之首”的(de)阳和楼(yánghélóu),成为展示正定传统文化的标志性(biāozhìxìng)建筑,并且实现了又一次功能上的“华丽转身”,被赋予新的使命。旅游业的兴起,让阳和楼作为城市“核心文化元素”的角色被重新发现。它作为中心,统率(tǒngshuài)着周围的公共(gōnggòng)广场空间,成为当地居民的公共生活场所,更担当起城市旅游轴线上的核心节点角色,吸引(xīyǐn)着万千游客。夜晚,阳和楼广场成了人们争亮才艺的大舞台。台上,有人一展歌喉,陶醉其中;台下,人们鼓掌叫好,笑逐颜开……

回顾过去,阳和楼是中国古建筑生命力的有力证明;展望未来,它也正成为正定城市发展不可或缺的文化地标。当年梁思成先生惊讶于阳和楼竟鲜有(xiǎnyǒu)人(rén)提及(tíjí),如今,尽管它已获得广泛关注,但其蕴含的价值还远未被完全发掘。尤其在学术层面(céngmiàn),有必要(bìyào)通过更深入的历史与城市形态研究来识别这些价值。

例如,从理论上,阳和楼(yánghélóu)历次功能转变中“新”与“旧”的(de)关系如何解读?从实践上,为了实现功能转变,古代工匠们具体做了哪些改变?又维持(wéichí)了哪些不变?这些(zhèxiē)经验是否具有普适性?是否可以移植到当代?从城市层面来看,阳和楼在历史上如何影响并引导正定的城市生活?这些问题,都有待进一步深入(shēnrù)探究。(刘 乾)

关注河北(héběi)日报,了解更多权威资讯

2024年7月31日,无人机拍摄的(de)阳和楼。河北(héběi)日报记者 赵 杰摄

此外,战争(zhànzhēng)和(hé)社会(shèhuì)动荡带来了一定的破坏。在战争中,阳和楼曾被用作瞭望台(liàowàngtái)和堡垒,其木构殿堂遭到了毁灭性破坏。新中国成立后,1950年,雁北文物勘察团在返京途中路过正定,调查古建并拍摄(pāishè)照片。从他们的记录中可以看到,彼时只有城台尚存(shàngcún),关帝庙还有少量建筑遗存,而城台上的木楼阁荡然无存。1966年拍摄的照片中,尚能看到残存(cáncún)的城台和关帝庙台基(táijī),其“丁”字形布局可以辨认。但到了1968年,这里已变成一个普通的十字路口,仿佛阳和楼从未存在过。

然而,不应该磨灭阳和楼在中国(zhōngguó)古代建筑(jiànzhù)研究中的重要地位。近年,为了全力做好正定古城保护利用工作,推动古城保护风貌恢复提升、文旅深度融合,正定启动了24项古城风貌恢复提升工程。阳和楼复建被(bèi)提上日程并很快付诸实施。之所以选择复建阳和楼,正是因为它在城市结构中的关键作用。正定现存(xiàncún)的绝大多数古迹都位于古城南部和东部,这客观上使南大街成为正定的旅游(lǚyóu)轴线(zhóuxiàn),而阳和楼恰好(qiàhǎo)位于这个轴线的核心节点上。

复建工程启动后,首先展开了(le)考古发掘,但仅找到了旧塔基的三个(sāngè)角落。新建的阳和(hé)楼在形态上以梁思成先生的照片和测绘图为主要(zhǔyào)依据,力求再现其(qí)“原始样式”。在建造技术(jìshù)上,新建的墩台采用了钢筋混凝土主体结构,外部覆盖仿古的砖石。上部的木构大殿(dàdiàn)尽可能遵循了传统的榫卯工艺。但与历史上的城市形态不同的是,新的阳和楼不再横跨于道路之上。南大街的交通路线环绕阳和楼和关帝庙,形成了一个面积约7000平方米的广场。

飞檐翘壁、巍峨精美。如今,作为(zuòwéi)正定“九楼(jiǔlóu)之首”的(de)阳和楼(yánghélóu),成为展示正定传统文化的标志性(biāozhìxìng)建筑,并且实现了又一次功能上的“华丽转身”,被赋予新的使命。旅游业的兴起,让阳和楼作为城市“核心文化元素”的角色被重新发现。它作为中心,统率(tǒngshuài)着周围的公共(gōnggòng)广场空间,成为当地居民的公共生活场所,更担当起城市旅游轴线上的核心节点角色,吸引(xīyǐn)着万千游客。夜晚,阳和楼广场成了人们争亮才艺的大舞台。台上,有人一展歌喉,陶醉其中;台下,人们鼓掌叫好,笑逐颜开……

回顾过去,阳和楼是中国古建筑生命力的有力证明;展望未来,它也正成为正定城市发展不可或缺的文化地标。当年梁思成先生惊讶于阳和楼竟鲜有(xiǎnyǒu)人(rén)提及(tíjí),如今,尽管它已获得广泛关注,但其蕴含的价值还远未被完全发掘。尤其在学术层面(céngmiàn),有必要(bìyào)通过更深入的历史与城市形态研究来识别这些价值。

例如,从理论上,阳和楼(yánghélóu)历次功能转变中“新”与“旧”的(de)关系如何解读?从实践上,为了实现功能转变,古代工匠们具体做了哪些改变?又维持(wéichí)了哪些不变?这些(zhèxiē)经验是否具有普适性?是否可以移植到当代?从城市层面来看,阳和楼在历史上如何影响并引导正定的城市生活?这些问题,都有待进一步深入(shēnrù)探究。(刘 乾)

关注河北(héběi)日报,了解更多权威资讯

1933年的阳和楼(南侧)。梁思成(liángsīchéng)摄

曾经,这座宏伟的(de)建筑只存在于记忆之中。对于很多正定人来说,它(tā)只是老辈人记忆中的“过去”,直到近年(jìnnián)得以复建,才又矗立于正定古城(gǔchéng)内。从历史建筑研究角度而言,正定阳和楼具有独特的历史和现实意义。对阳和楼的功能演变历程进行梳理,并(bìng)从全球视野(shìyě)出发观察中外建筑特色,深刻解读其在中国古代建筑史中蕴含的独特意义,更有助于去理解阳和楼,理解它作为正定古城核心文化(wénhuà)元素所迸发出的坚韧生命力。

夜幕低垂,华灯初上。沿着燕赵大(dà)街往南走,一座飞檐斗拱的巍峨楼宇映入眼帘(yìngrùyǎnlián)。它雄立在正定古城中轴线上,这就是被称为(chēngwéi)正定“九楼之首”的阳和(hé)楼,曾是元杂剧的创作生产和演艺中心之一。而今,经过最近这次复建后,这座号称“镇府巨观”的历史(lìshǐ)名楼,已然成为百姓的文艺大舞台,悠悠古曲和激越新歌在楼内回响。

阳和楼的演变(yǎnbiàn)历程生动地证明了其作为城市核心文化(wénhuà)元素的坚韧生命力。

阳和楼的重要性很早就为(wèi)学界所关注。1933年,中国建筑史学(shǐxué)的先驱(xiānqū)梁思成先生首次考察研究阳和楼,他和同伴对这座建筑及其(jíqí)附属的关帝庙感到惊喜。他盛赞阳和楼“庄严尤过于罗马君士坦丁的凯旋门”,并强调了其极高的建筑与历史价值,尤其是它保留(bǎoliú)着金末元初的木质梁架结构,是现代人解读《营造法式》的一个(yígè)重要参考案例。梁思成先生的这次考察,为后世留下了关于阳和楼的测绘图纸和第一批清晰的照片,这些资料(zīliào)也成为我们今天认知阳和楼乃至复建(fùjiàn)工作不可或缺的重要依据。

阳和楼建筑布局独特,本身就是一部浓缩的(de)城市建筑文化史。其主体是一个夯土城台,外部包裹厚重的城砖。墩台中央有两道(liǎngdào)拱门穿过,台顶建有七开间歇山顶木构殿堂和两座(liǎngzuò)碑亭。在城台南侧,一座狭长小巧但(dàn)却五脏俱全的关帝庙恰好填满两道拱门之间的空间。这样狭长的庙宇本身就已十分少见,而(ér)(ér)它与主楼形成的丁字形(dīngzìxíng)布局几乎是中国建筑史上一个有趣的孤例。这种独特的形制,恰恰是它在历史上多次功能转变后层层叠加而形成。

据现有资料记载(jìzǎi),这座建筑最初是唐代修建的城墙南门。当时的真定作为(wèi)北方军事重镇(zhòngzhèn),其防御(fángyù)设施的高标准赋予了(le)这座建筑宏伟的规模和外观。安史之乱后,真定的军事地位更加受到重视。为加强防御和容纳更多军民,真定城得到了扩建。唐初的旧城墙被新建的更大的城墙所包裹,成为内城,也就失去了直接的对外防御功能,因此逐渐(zhújiàn)被废弃乃至拆除。

1933年的阳和楼(南侧)。梁思成(liángsīchéng)摄

曾经,这座宏伟的(de)建筑只存在于记忆之中。对于很多正定人来说,它(tā)只是老辈人记忆中的“过去”,直到近年(jìnnián)得以复建,才又矗立于正定古城(gǔchéng)内。从历史建筑研究角度而言,正定阳和楼具有独特的历史和现实意义。对阳和楼的功能演变历程进行梳理,并(bìng)从全球视野(shìyě)出发观察中外建筑特色,深刻解读其在中国古代建筑史中蕴含的独特意义,更有助于去理解阳和楼,理解它作为正定古城核心文化(wénhuà)元素所迸发出的坚韧生命力。

夜幕低垂,华灯初上。沿着燕赵大(dà)街往南走,一座飞檐斗拱的巍峨楼宇映入眼帘(yìngrùyǎnlián)。它雄立在正定古城中轴线上,这就是被称为(chēngwéi)正定“九楼之首”的阳和(hé)楼,曾是元杂剧的创作生产和演艺中心之一。而今,经过最近这次复建后,这座号称“镇府巨观”的历史(lìshǐ)名楼,已然成为百姓的文艺大舞台,悠悠古曲和激越新歌在楼内回响。

阳和楼的演变(yǎnbiàn)历程生动地证明了其作为城市核心文化(wénhuà)元素的坚韧生命力。

阳和楼的重要性很早就为(wèi)学界所关注。1933年,中国建筑史学(shǐxué)的先驱(xiānqū)梁思成先生首次考察研究阳和楼,他和同伴对这座建筑及其(jíqí)附属的关帝庙感到惊喜。他盛赞阳和楼“庄严尤过于罗马君士坦丁的凯旋门”,并强调了其极高的建筑与历史价值,尤其是它保留(bǎoliú)着金末元初的木质梁架结构,是现代人解读《营造法式》的一个(yígè)重要参考案例。梁思成先生的这次考察,为后世留下了关于阳和楼的测绘图纸和第一批清晰的照片,这些资料(zīliào)也成为我们今天认知阳和楼乃至复建(fùjiàn)工作不可或缺的重要依据。

阳和楼建筑布局独特,本身就是一部浓缩的(de)城市建筑文化史。其主体是一个夯土城台,外部包裹厚重的城砖。墩台中央有两道(liǎngdào)拱门穿过,台顶建有七开间歇山顶木构殿堂和两座(liǎngzuò)碑亭。在城台南侧,一座狭长小巧但(dàn)却五脏俱全的关帝庙恰好填满两道拱门之间的空间。这样狭长的庙宇本身就已十分少见,而(ér)(ér)它与主楼形成的丁字形(dīngzìxíng)布局几乎是中国建筑史上一个有趣的孤例。这种独特的形制,恰恰是它在历史上多次功能转变后层层叠加而形成。

据现有资料记载(jìzǎi),这座建筑最初是唐代修建的城墙南门。当时的真定作为(wèi)北方军事重镇(zhòngzhèn),其防御(fángyù)设施的高标准赋予了(le)这座建筑宏伟的规模和外观。安史之乱后,真定的军事地位更加受到重视。为加强防御和容纳更多军民,真定城得到了扩建。唐初的旧城墙被新建的更大的城墙所包裹,成为内城,也就失去了直接的对外防御功能,因此逐渐(zhújiàn)被废弃乃至拆除。

2021年拍摄(pāishè)的阳和楼。刘 乾摄

但是,这座宏伟的(de)“旧南门”被完整保留了下来,而且从单纯的城防设施转变为城市内部的标志性建筑。它不再(bùzài)面向城外空旷的军事场地(chǎngdì),而是转变为一个融入主干道结构的民用城市建筑要素。

元代至正十七年(1357年)的(de)(de)那次重大修缮,可以说是阳和楼历史的又一个重要转折点,进一步提升了它在城市中独一无二的地位。这一转变的背后,是真定城市定位的深刻变化。元代疆域大幅扩张,真定不再靠近北方边境,军事(jūnshì)不再是这座城市发展的主要推动力。但它至关重要的交通枢纽地位,使它转身成为一个极尽繁华的商业与文化(wénhuà)中心。阳和楼也因此被(bèi)赋予了全新(quánxīn)的经济与社会功能。

其时,阳和楼成为一个市楼,用以管理周边繁荣的(de)街市。根据(gēnjù)元代纳新(又译“乃贤”)的《河朔访古(fǎnggǔ)记(jì)》记载,阳和楼横跨南大街,“左右挟二瓦市”,一派繁华景象。其两侧还分布着若干富裕(fùyù)家族的宅邸。可以想见,当年的阳和楼下,车水马龙,人声鼎沸,南北商贾(shānggǔ)穿行于拱门之下,两侧店铺鳞次栉比,关帝庙中香火鼎盛,共同构成了一幅生动的古代城市文化生活画卷。除此之外,阳和楼还扮演着鼓楼的角色,承担着为全城计时报(shíbào)时等功能。

在这些实用功能之外,阳和楼在文化领域也发挥着巨大作用。它为聚集(jùjí)于真定的文人雅士提供了一个交流(jiāoliú)切磋、品读吟咏的平台。在这里,以白朴为代表的元曲创作者,创作出(chū)了一部(yībù)又一部名作(míngzuò),使得真定成为当时北方重要的文化之都。此后明清两代,历任地方官员都对阳和楼极为重视,先后进行过四次有记载(jìzǎi)的修缮。文人墨客登临楼台(lóutái),俯瞰市井繁华,遥望滹沱河水,凭眺太行山色,留下诸多诗赋,如元代诗人刘因的“百尺市门起,重过为暂停”,明代文人姚西孟的“关山鼎峙旌旗外,甍(méng)井星罗雉堞中”,以及明代诗人石珤的“春入(chūnrù)太行山色好,雨晴南浦棹声多”。

历史上,阳和楼(yánghélóu)经历了一次次的(de)功能转变与维护修缮,但是在“变”中始终有“不变”的内核——

从物质层面看,20世纪的(de)阳和楼早已不是元代最初的建筑,但它在城市(chéngshì)结构和形态中的核心地位从未改变。从城市形态学(xíngtàixué)的视角(shìjiǎo)来分析,南大街是城市中轴线,尽管城市历经扩张,这条轴线的核心地位始终未变,后来的城市结构甚至通过调整公共建筑(gōnggòngjiànzhù)布局来强调和平衡这条轴线的对称性与(yǔ)中心性。阳和楼这座建筑始终占据(zhànjù)着南大街的制高点(zhìgāodiǎn),这赋予了其独特且不可替代的形态学意义。从中国传统风水理念来说,南大街被视为正定的“龙脉”,而高耸的阳和楼则是“龙脊”上的制高点。

阳和楼长达数百年的演变史,生动地展示了一个核心特征——功能几经(jǐjīng)更迭,其核心形式(xíngshì)却表现出惊人的稳定性。它始终保持着墩台(dūntái)与上层木构楼阁的主体形式,以及楼和关帝庙(guāndìmiào)之间独一无二的“丁”字形布局。

其实,这种(zhèzhǒng)“形式恒久”现象,在欧洲的(de)建筑历史中(zhōng)也存在一些类似的著名案例。例如,意大利帕多瓦的理性宫,在近八个世纪(shìjì)的时光里,其作为城市核心的基本形式与空间格局始终得以保持,并先后承载了审判庭、市场、市政厅等多样功能。再比如罗马城(luómǎchéng)的马切罗剧场,它最初(zuìchū)是古罗马时期的一座露天剧场,帝国灭亡后,其坚固的半圆形观众席先后被用作军事堡垒和贵族府邸,至今仍有人居住。

2021年拍摄(pāishè)的阳和楼。刘 乾摄

但是,这座宏伟的(de)“旧南门”被完整保留了下来,而且从单纯的城防设施转变为城市内部的标志性建筑。它不再(bùzài)面向城外空旷的军事场地(chǎngdì),而是转变为一个融入主干道结构的民用城市建筑要素。

元代至正十七年(1357年)的(de)(de)那次重大修缮,可以说是阳和楼历史的又一个重要转折点,进一步提升了它在城市中独一无二的地位。这一转变的背后,是真定城市定位的深刻变化。元代疆域大幅扩张,真定不再靠近北方边境,军事(jūnshì)不再是这座城市发展的主要推动力。但它至关重要的交通枢纽地位,使它转身成为一个极尽繁华的商业与文化(wénhuà)中心。阳和楼也因此被(bèi)赋予了全新(quánxīn)的经济与社会功能。

其时,阳和楼成为一个市楼,用以管理周边繁荣的(de)街市。根据(gēnjù)元代纳新(又译“乃贤”)的《河朔访古(fǎnggǔ)记(jì)》记载,阳和楼横跨南大街,“左右挟二瓦市”,一派繁华景象。其两侧还分布着若干富裕(fùyù)家族的宅邸。可以想见,当年的阳和楼下,车水马龙,人声鼎沸,南北商贾(shānggǔ)穿行于拱门之下,两侧店铺鳞次栉比,关帝庙中香火鼎盛,共同构成了一幅生动的古代城市文化生活画卷。除此之外,阳和楼还扮演着鼓楼的角色,承担着为全城计时报(shíbào)时等功能。

在这些实用功能之外,阳和楼在文化领域也发挥着巨大作用。它为聚集(jùjí)于真定的文人雅士提供了一个交流(jiāoliú)切磋、品读吟咏的平台。在这里,以白朴为代表的元曲创作者,创作出(chū)了一部(yībù)又一部名作(míngzuò),使得真定成为当时北方重要的文化之都。此后明清两代,历任地方官员都对阳和楼极为重视,先后进行过四次有记载(jìzǎi)的修缮。文人墨客登临楼台(lóutái),俯瞰市井繁华,遥望滹沱河水,凭眺太行山色,留下诸多诗赋,如元代诗人刘因的“百尺市门起,重过为暂停”,明代文人姚西孟的“关山鼎峙旌旗外,甍(méng)井星罗雉堞中”,以及明代诗人石珤的“春入(chūnrù)太行山色好,雨晴南浦棹声多”。

历史上,阳和楼(yánghélóu)经历了一次次的(de)功能转变与维护修缮,但是在“变”中始终有“不变”的内核——

从物质层面看,20世纪的(de)阳和楼早已不是元代最初的建筑,但它在城市(chéngshì)结构和形态中的核心地位从未改变。从城市形态学(xíngtàixué)的视角(shìjiǎo)来分析,南大街是城市中轴线,尽管城市历经扩张,这条轴线的核心地位始终未变,后来的城市结构甚至通过调整公共建筑(gōnggòngjiànzhù)布局来强调和平衡这条轴线的对称性与(yǔ)中心性。阳和楼这座建筑始终占据(zhànjù)着南大街的制高点(zhìgāodiǎn),这赋予了其独特且不可替代的形态学意义。从中国传统风水理念来说,南大街被视为正定的“龙脉”,而高耸的阳和楼则是“龙脊”上的制高点。

阳和楼长达数百年的演变史,生动地展示了一个核心特征——功能几经(jǐjīng)更迭,其核心形式(xíngshì)却表现出惊人的稳定性。它始终保持着墩台(dūntái)与上层木构楼阁的主体形式,以及楼和关帝庙(guāndìmiào)之间独一无二的“丁”字形布局。

其实,这种(zhèzhǒng)“形式恒久”现象,在欧洲的(de)建筑历史中(zhōng)也存在一些类似的著名案例。例如,意大利帕多瓦的理性宫,在近八个世纪(shìjì)的时光里,其作为城市核心的基本形式与空间格局始终得以保持,并先后承载了审判庭、市场、市政厅等多样功能。再比如罗马城(luómǎchéng)的马切罗剧场,它最初(zuìchū)是古罗马时期的一座露天剧场,帝国灭亡后,其坚固的半圆形观众席先后被用作军事堡垒和贵族府邸,至今仍有人居住。

2024年10月6日拍摄的阳和楼。 河北(héběi)日报记者 龚正龙摄

阳和(hé)楼的这(zhè)种“形式恒久”现象,如果置于更(gèng)广泛的文化和技术背景中考察,其价值会(huì)更加(gèngjiā)凸显。上述欧洲建筑(jiànzhù)案例均为砖石结构,其物理上的耐久性是其形式得以长久延续的重要基础。相比之下(xiāngbǐzhīxià),中国古代建筑多以木、土、砖为主要材料,这决定了其建造便捷的优点,但也因此更容易(róngyì)在(zài)周边环境发生变化时遭到拆除(chāichú)并重建成新形式。而且,中国古代建筑文化建立在一种贴近生活、顺应自然的哲学观念之上。正如明代造园家计成在其传世著作(zhùzuò)《园冶》中所言:“固作千年事,宁知百岁人。足矣乐闲,悠然护宅。”人生不过百年,又何必建造延续千年的建筑?这并非对建筑短视,而是一种深刻的生命观——建筑是为人服务的,应与人的生命周期、社会的需求变迁相协调。这种哲学强调的是适用性与和谐,而非永恒的纪念性。

在这样的(de)建筑文化(wénhuà)与技术传统下,一座(yīzuò)建筑能够像阳和楼这样,在长达千年的时间里,历经军事防御、城市(chéngshì)管理、商业中心到文化地标的数次功能转换,而其墩台、楼阁、关帝庙(guāndìmiào)的核心形式始终被尊重、继承和延续,这就显得尤为难能可贵。即便经历多次修缮,工匠们仍然没有对其形式做任何本质的改动。

这类建筑,在(zài)城市(chéngshì)形态学理论(lǐlùn)中被称为“基本元素(yuánsù)”。它指的(de)(de)是那些能够穿越时间,在城市动态发展中持续存在并发挥作用的建筑空间或城市结构。它们是城市记忆的载体,是建构城市形态的锚点。阳和楼正是这样一个范例,它证明了(le)在中国建筑的生命周期中,同样存在着对“形式(xíngshì)”的自觉坚守,这种坚守并非由于材料的不可变,而是(érshì)出于文化和城市形态层面的认同。因此,阳和楼并非欧洲“永恒”建筑在中国的翻版,而是植根于中华文化土壤中,一个关于建筑生命力与形式恒久性的、不多见的特殊案例。它体现(tǐxiàn)了一种动态的、适应性的“永恒”,一种在不断更新中保持核心身份认同的智慧,也是中华文明绵延不息的连续性使然。

启发持久保护与再利用(lìyòng)

尊重历史遗产,珍视文物价值,赓续古城(gǔchéng)文脉。

阳和楼(lóu)的(de)这份“永恒”的独特意义,启发着当代中国的遗产保护与再利用。长期以来,大家可能认为中国古代(gǔdài)建筑的灵活性更多提供的是重建与更新(gēngxīn)的案例,而阳和楼则提供了一个扎根于中国传统文化的、关于持久保护与再利用的真实范本。它向我们展示(zhǎnshì)了古代工匠是如何在传承中保护并再利用一座传世建筑。

如此重要的(de)阳和楼,其在中国近代的命运颇令人扼腕。20世纪初,在多重因素叠加下,阳和楼逐渐(zhújiàn)衰败。

首先,1907年,为避免(bìmiǎn)修建跨滹沱河的铁路桥,正太铁路和(hé)卢汉铁路交会的枢纽站被建在正定以南十几公里的石家庄。后者迅速崛起(juéqǐ)为新的交通枢纽和贸易中心。

其次(qícì),正定城市内部形态的(de)演变。经济中心的转移导致城市结构开始变化,城市发展的重心向西北方向的火车站偏移,这极大地削弱了传统南北大街的轴线地位,并从根本上动摇了阳和楼在(zài)城市生活和经济中的地位。根据梁思成和莫宗江拍摄的照片可知,他们在1933年到访正定时,阳和楼主体(zhǔtǐ)建筑虽基本完好,但已不再使用,登楼的阶梯也被关门上锁,且楼上的木门扇、窗棂(chuānglíng)几乎(jīhū)尽数遗失。

2024年10月6日拍摄的阳和楼。 河北(héběi)日报记者 龚正龙摄

阳和(hé)楼的这(zhè)种“形式恒久”现象,如果置于更(gèng)广泛的文化和技术背景中考察,其价值会(huì)更加(gèngjiā)凸显。上述欧洲建筑(jiànzhù)案例均为砖石结构,其物理上的耐久性是其形式得以长久延续的重要基础。相比之下(xiāngbǐzhīxià),中国古代建筑多以木、土、砖为主要材料,这决定了其建造便捷的优点,但也因此更容易(róngyì)在(zài)周边环境发生变化时遭到拆除(chāichú)并重建成新形式。而且,中国古代建筑文化建立在一种贴近生活、顺应自然的哲学观念之上。正如明代造园家计成在其传世著作(zhùzuò)《园冶》中所言:“固作千年事,宁知百岁人。足矣乐闲,悠然护宅。”人生不过百年,又何必建造延续千年的建筑?这并非对建筑短视,而是一种深刻的生命观——建筑是为人服务的,应与人的生命周期、社会的需求变迁相协调。这种哲学强调的是适用性与和谐,而非永恒的纪念性。

在这样的(de)建筑文化(wénhuà)与技术传统下,一座(yīzuò)建筑能够像阳和楼这样,在长达千年的时间里,历经军事防御、城市(chéngshì)管理、商业中心到文化地标的数次功能转换,而其墩台、楼阁、关帝庙(guāndìmiào)的核心形式始终被尊重、继承和延续,这就显得尤为难能可贵。即便经历多次修缮,工匠们仍然没有对其形式做任何本质的改动。

这类建筑,在(zài)城市(chéngshì)形态学理论(lǐlùn)中被称为“基本元素(yuánsù)”。它指的(de)(de)是那些能够穿越时间,在城市动态发展中持续存在并发挥作用的建筑空间或城市结构。它们是城市记忆的载体,是建构城市形态的锚点。阳和楼正是这样一个范例,它证明了(le)在中国建筑的生命周期中,同样存在着对“形式(xíngshì)”的自觉坚守,这种坚守并非由于材料的不可变,而是(érshì)出于文化和城市形态层面的认同。因此,阳和楼并非欧洲“永恒”建筑在中国的翻版,而是植根于中华文化土壤中,一个关于建筑生命力与形式恒久性的、不多见的特殊案例。它体现(tǐxiàn)了一种动态的、适应性的“永恒”,一种在不断更新中保持核心身份认同的智慧,也是中华文明绵延不息的连续性使然。

启发持久保护与再利用(lìyòng)

尊重历史遗产,珍视文物价值,赓续古城(gǔchéng)文脉。

阳和楼(lóu)的(de)这份“永恒”的独特意义,启发着当代中国的遗产保护与再利用。长期以来,大家可能认为中国古代(gǔdài)建筑的灵活性更多提供的是重建与更新(gēngxīn)的案例,而阳和楼则提供了一个扎根于中国传统文化的、关于持久保护与再利用的真实范本。它向我们展示(zhǎnshì)了古代工匠是如何在传承中保护并再利用一座传世建筑。

如此重要的(de)阳和楼,其在中国近代的命运颇令人扼腕。20世纪初,在多重因素叠加下,阳和楼逐渐(zhújiàn)衰败。

首先,1907年,为避免(bìmiǎn)修建跨滹沱河的铁路桥,正太铁路和(hé)卢汉铁路交会的枢纽站被建在正定以南十几公里的石家庄。后者迅速崛起(juéqǐ)为新的交通枢纽和贸易中心。

其次(qícì),正定城市内部形态的(de)演变。经济中心的转移导致城市结构开始变化,城市发展的重心向西北方向的火车站偏移,这极大地削弱了传统南北大街的轴线地位,并从根本上动摇了阳和楼在(zài)城市生活和经济中的地位。根据梁思成和莫宗江拍摄的照片可知,他们在1933年到访正定时,阳和楼主体(zhǔtǐ)建筑虽基本完好,但已不再使用,登楼的阶梯也被关门上锁,且楼上的木门扇、窗棂(chuānglíng)几乎(jīhū)尽数遗失。

2024年7月31日,无人机拍摄的(de)阳和楼。河北(héběi)日报记者 赵 杰摄

此外,战争(zhànzhēng)和(hé)社会(shèhuì)动荡带来了一定的破坏。在战争中,阳和楼曾被用作瞭望台(liàowàngtái)和堡垒,其木构殿堂遭到了毁灭性破坏。新中国成立后,1950年,雁北文物勘察团在返京途中路过正定,调查古建并拍摄(pāishè)照片。从他们的记录中可以看到,彼时只有城台尚存(shàngcún),关帝庙还有少量建筑遗存,而城台上的木楼阁荡然无存。1966年拍摄的照片中,尚能看到残存(cáncún)的城台和关帝庙台基(táijī),其“丁”字形布局可以辨认。但到了1968年,这里已变成一个普通的十字路口,仿佛阳和楼从未存在过。

然而,不应该磨灭阳和楼在中国(zhōngguó)古代建筑(jiànzhù)研究中的重要地位。近年,为了全力做好正定古城保护利用工作,推动古城保护风貌恢复提升、文旅深度融合,正定启动了24项古城风貌恢复提升工程。阳和楼复建被(bèi)提上日程并很快付诸实施。之所以选择复建阳和楼,正是因为它在城市结构中的关键作用。正定现存(xiàncún)的绝大多数古迹都位于古城南部和东部,这客观上使南大街成为正定的旅游(lǚyóu)轴线(zhóuxiàn),而阳和楼恰好(qiàhǎo)位于这个轴线的核心节点上。

复建工程启动后,首先展开了(le)考古发掘,但仅找到了旧塔基的三个(sāngè)角落。新建的阳和(hé)楼在形态上以梁思成先生的照片和测绘图为主要(zhǔyào)依据,力求再现其(qí)“原始样式”。在建造技术(jìshù)上,新建的墩台采用了钢筋混凝土主体结构,外部覆盖仿古的砖石。上部的木构大殿(dàdiàn)尽可能遵循了传统的榫卯工艺。但与历史上的城市形态不同的是,新的阳和楼不再横跨于道路之上。南大街的交通路线环绕阳和楼和关帝庙,形成了一个面积约7000平方米的广场。

飞檐翘壁、巍峨精美。如今,作为(zuòwéi)正定“九楼(jiǔlóu)之首”的(de)阳和楼(yánghélóu),成为展示正定传统文化的标志性(biāozhìxìng)建筑,并且实现了又一次功能上的“华丽转身”,被赋予新的使命。旅游业的兴起,让阳和楼作为城市“核心文化元素”的角色被重新发现。它作为中心,统率(tǒngshuài)着周围的公共(gōnggòng)广场空间,成为当地居民的公共生活场所,更担当起城市旅游轴线上的核心节点角色,吸引(xīyǐn)着万千游客。夜晚,阳和楼广场成了人们争亮才艺的大舞台。台上,有人一展歌喉,陶醉其中;台下,人们鼓掌叫好,笑逐颜开……

回顾过去,阳和楼是中国古建筑生命力的有力证明;展望未来,它也正成为正定城市发展不可或缺的文化地标。当年梁思成先生惊讶于阳和楼竟鲜有(xiǎnyǒu)人(rén)提及(tíjí),如今,尽管它已获得广泛关注,但其蕴含的价值还远未被完全发掘。尤其在学术层面(céngmiàn),有必要(bìyào)通过更深入的历史与城市形态研究来识别这些价值。

例如,从理论上,阳和楼(yánghélóu)历次功能转变中“新”与“旧”的(de)关系如何解读?从实践上,为了实现功能转变,古代工匠们具体做了哪些改变?又维持(wéichí)了哪些不变?这些(zhèxiē)经验是否具有普适性?是否可以移植到当代?从城市层面来看,阳和楼在历史上如何影响并引导正定的城市生活?这些问题,都有待进一步深入(shēnrù)探究。(刘 乾)

关注河北(héběi)日报,了解更多权威资讯

2024年7月31日,无人机拍摄的(de)阳和楼。河北(héběi)日报记者 赵 杰摄

此外,战争(zhànzhēng)和(hé)社会(shèhuì)动荡带来了一定的破坏。在战争中,阳和楼曾被用作瞭望台(liàowàngtái)和堡垒,其木构殿堂遭到了毁灭性破坏。新中国成立后,1950年,雁北文物勘察团在返京途中路过正定,调查古建并拍摄(pāishè)照片。从他们的记录中可以看到,彼时只有城台尚存(shàngcún),关帝庙还有少量建筑遗存,而城台上的木楼阁荡然无存。1966年拍摄的照片中,尚能看到残存(cáncún)的城台和关帝庙台基(táijī),其“丁”字形布局可以辨认。但到了1968年,这里已变成一个普通的十字路口,仿佛阳和楼从未存在过。

然而,不应该磨灭阳和楼在中国(zhōngguó)古代建筑(jiànzhù)研究中的重要地位。近年,为了全力做好正定古城保护利用工作,推动古城保护风貌恢复提升、文旅深度融合,正定启动了24项古城风貌恢复提升工程。阳和楼复建被(bèi)提上日程并很快付诸实施。之所以选择复建阳和楼,正是因为它在城市结构中的关键作用。正定现存(xiàncún)的绝大多数古迹都位于古城南部和东部,这客观上使南大街成为正定的旅游(lǚyóu)轴线(zhóuxiàn),而阳和楼恰好(qiàhǎo)位于这个轴线的核心节点上。

复建工程启动后,首先展开了(le)考古发掘,但仅找到了旧塔基的三个(sāngè)角落。新建的阳和(hé)楼在形态上以梁思成先生的照片和测绘图为主要(zhǔyào)依据,力求再现其(qí)“原始样式”。在建造技术(jìshù)上,新建的墩台采用了钢筋混凝土主体结构,外部覆盖仿古的砖石。上部的木构大殿(dàdiàn)尽可能遵循了传统的榫卯工艺。但与历史上的城市形态不同的是,新的阳和楼不再横跨于道路之上。南大街的交通路线环绕阳和楼和关帝庙,形成了一个面积约7000平方米的广场。

飞檐翘壁、巍峨精美。如今,作为(zuòwéi)正定“九楼(jiǔlóu)之首”的(de)阳和楼(yánghélóu),成为展示正定传统文化的标志性(biāozhìxìng)建筑,并且实现了又一次功能上的“华丽转身”,被赋予新的使命。旅游业的兴起,让阳和楼作为城市“核心文化元素”的角色被重新发现。它作为中心,统率(tǒngshuài)着周围的公共(gōnggòng)广场空间,成为当地居民的公共生活场所,更担当起城市旅游轴线上的核心节点角色,吸引(xīyǐn)着万千游客。夜晚,阳和楼广场成了人们争亮才艺的大舞台。台上,有人一展歌喉,陶醉其中;台下,人们鼓掌叫好,笑逐颜开……

回顾过去,阳和楼是中国古建筑生命力的有力证明;展望未来,它也正成为正定城市发展不可或缺的文化地标。当年梁思成先生惊讶于阳和楼竟鲜有(xiǎnyǒu)人(rén)提及(tíjí),如今,尽管它已获得广泛关注,但其蕴含的价值还远未被完全发掘。尤其在学术层面(céngmiàn),有必要(bìyào)通过更深入的历史与城市形态研究来识别这些价值。

例如,从理论上,阳和楼(yánghélóu)历次功能转变中“新”与“旧”的(de)关系如何解读?从实践上,为了实现功能转变,古代工匠们具体做了哪些改变?又维持(wéichí)了哪些不变?这些(zhèxiē)经验是否具有普适性?是否可以移植到当代?从城市层面来看,阳和楼在历史上如何影响并引导正定的城市生活?这些问题,都有待进一步深入(shēnrù)探究。(刘 乾)

关注河北(héběi)日报,了解更多权威资讯

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: